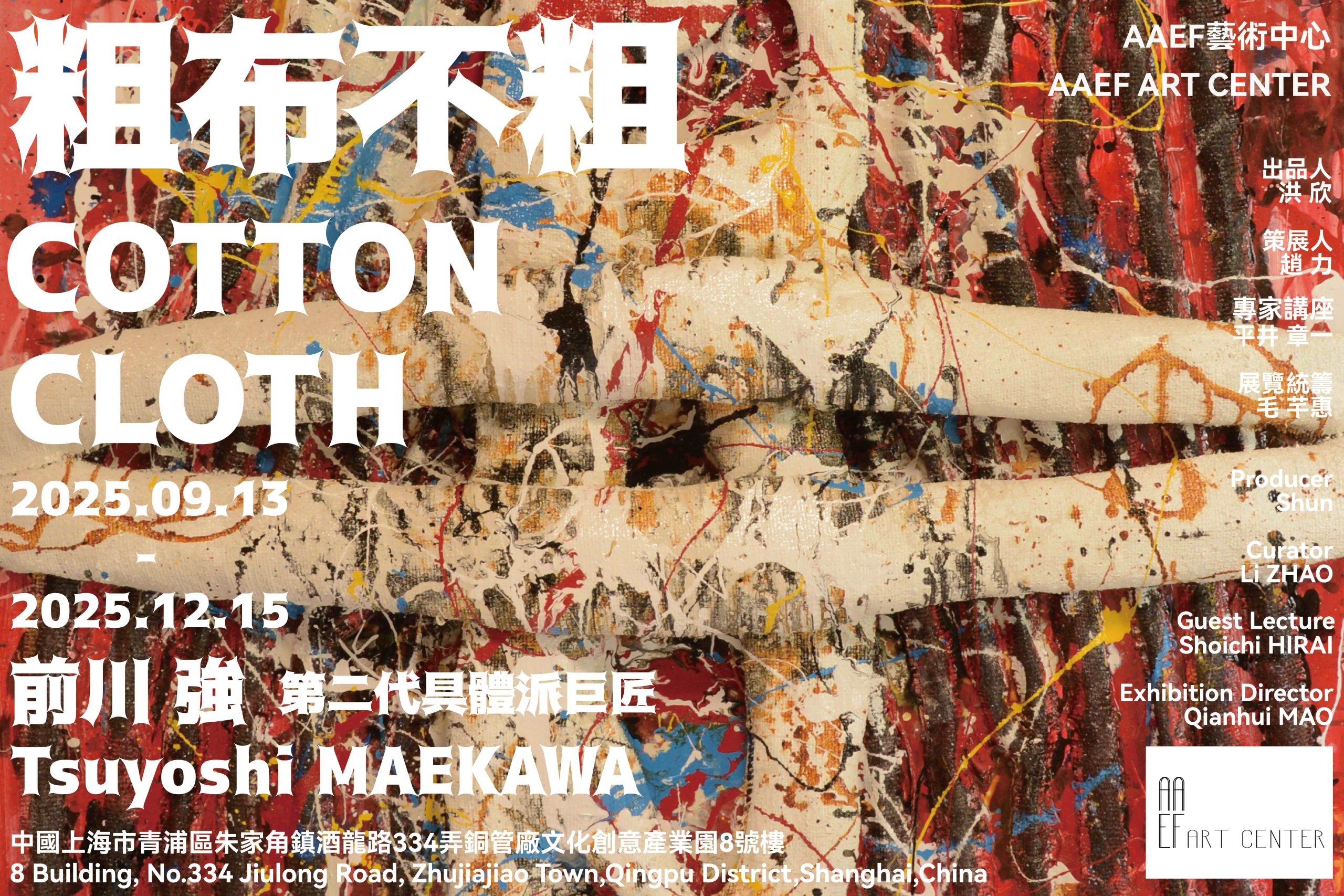

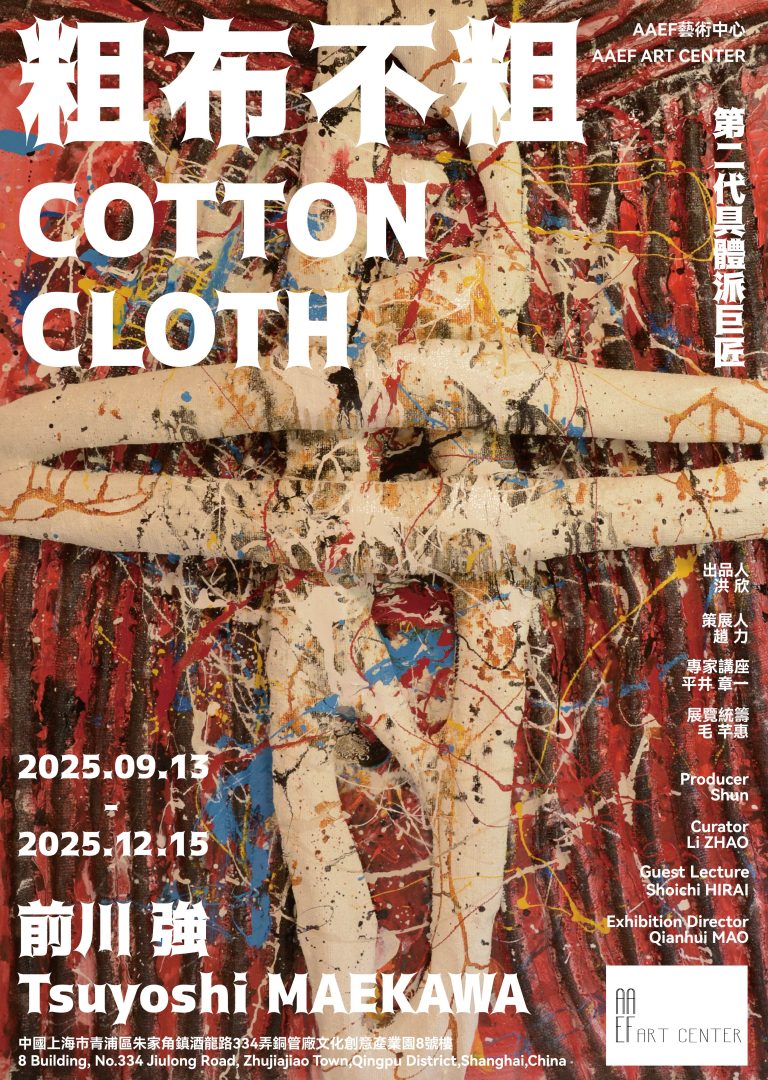

序言

當大阪的紡織肌理跨海而來,在上海朱家角的展廳裡徐徐鋪展開時光的褶皺,前川強(Tsuyoshi Maekawa)的藝術軌跡便成為一條連結東亞當代藝術的交流通道。這位「具體派」(GUTAI)第二代的重要代表,用麻布的經緯編織的,不僅是抽象藝術的革新敘事,更是時代文化對物質與精神關係的不斷追問。

1936 年生於大阪的前川強,其藝術啟蒙與日本戰後的藝術覺醒同頻共振。當「具體派」旗手吉原治良(Yoshihara Jiro),在1956年的具體派藝術宣言中提出「直面物質的本體」「重視身體與材料」「主張直接的、具體的行動」之時,年輕的前川強正在麻布的粗糙紋理中尋找突破的可能。1950 年代末,他摒棄平滑基底的傳統繪畫,將亞麻布直接釘在畫布上,用油漆的潑濺與縫合的針腳,讓材料本身成為了敘事的主角。這種近乎「雕塑式繪畫」的探索實驗,成就了彼時藝術的波瀾與奇觀——他讓織物從實用品躍變為精神載體,讓針腳成為比筆觸更有力的語言表達。

從大阪的工作室到東京的展覽現場,前川強的藝術軌跡始終與材料的載體實踐深刻綁定。1960年代,他將螺旋狀的編織物黏合成立體凸起,那些扭動的線條讓人聯想到繩紋時代陶器的神秘紋路,卻又以工業時代的拼接手法重構傳統。憑藉這樣對日本文化基因的當代轉譯,前川強在「具體派」的整體框架中注入了個人而感性的歷史縱深。

1970年代,「具體派」的解散並沒有影響到前川強的前行腳步,他轉而用縫紉機在柔軟布料上刺繡般創作,細密的針腳如同時間的刻度,在畫布上織就宇宙的微觀。此時,前川強已不再追求材料的強力碰撞,而是在穿梭的針線中,完成對空間的溫柔邂逅。

進入1990年代,塑膠彩的介入為前川強的藝術探索增添了新維度。在持續麻布原始肌理的同時,明亮的色塊如光斑般灑落,在粗礪與細膩、厚重與輕盈中形成了奇妙的平衡。這種演變,既是個體語言的成熟,又折射出戰後日本社會從重建到經濟騰飛再到文化反思的時代背景。

事實上,前川強的創作從未脫離開現實的土壤。在他的麻布上,有對物質匱乏年代的記憶,有對消費社會中材料本真的堅守,更有對載體物質性與身體行動性關係的思考。如今,這些跨越半個多世紀的創作,從大阪來到了上海。除了文化交流的意義,我們還應該看到在上海,這座曾見證東西方藝術碰撞的大都市,也似乎與前川強的藝術正產生著某種共鳴——在傳統與現代、本土與國際的張力中尋找自我。

而身處現場的觀眾,凝視著這些被拉扯、縫合、塗抹的麻布,親歷著「具體派」藝術家的形式革命,亦參與著藝術家對「何為藝術」的持續叩問。藝術,可以是縫紉機的嗡鳴,可以是布料的呼吸,可以是手勢自動性與載體物質性的對話,甚至可以是時間在織物上留下的包漿。

而在數位化浪潮席捲的當下,前川強的作品還提醒著我們:材料的溫度、手工的痕跡,仍是無可替代的精神媒介;最樸素的麻布,可以編織出跨越國界的審美共識,在大阪的針腳裡,在上海的目光中,我們終將讀懂藝術的本質,其實是讓平凡之物浸在時間淬鍊中成為永恆的時代回響。