もの派の淵源ー位相大地を中心にー

文/朱其

1960年代末、関根伸夫の作品《位相·大地》はもの派の始まりであり、また日本の現代アートの転換を象徴し、小清水漸、吉田克朗がこの作品の制作に参加した。翌年、もの派のアーティストである李禹焕はこの作品に対して芸術評論を書いた。

もの派の誕生は、西欧が主導する戦後芸術の転換期である1960年代から1970年代であり、1969年スイスのベルン美術館でハラルド・ゼーマンがキュレーションした「態度が形になるとき」はその象徴であり、イタリアのアルテ・ポーヴェラ、ドイツのフルクサス、アメリカのハプニングは、ダダイズムからコンセプチュアルアートといった20世紀のアバンギャルド体制から脱却しようという動きをはらんでいた。そして、この半世紀近くにわたって西欧近代主義に追随してきた日本の現代アートは、関根伸夫、小清水漸、吉田克朗、そして李禹焕という世代で、独自の芸術の道を歩むことを望んでいた。彼らは、学校での美術教育によって形成され、影響を受けてきた西洋美術の基礎概念について疑問と考察を始めたのである。形とは何か、空間とは何か、創作の基本的な方法とは何か、主題と素材との間の概念的、美的、主題的な表現によって芸術の言語そのものが曖昧にされていることなどに対する思考である。そして、この日本の芸術の再出発が、《位相·大地》という作品で起こった。

美術教育に内在する西洋美術の基礎概念や、20世紀の東アジア美術の近代性に対する一連の考察は、もちろん彼らの先輩や先生である斎藤義重や高松次郎から始まり、関根伸夫、小清水漸、吉田克朗、李禹煥らの世代で、より意識的かつ包括的な考察へと移行していった。1960年代後半、西欧のアヴァンギャルドとは一線を画したこの根源的な思考は、もの派の実践へと変容し、1968年10月、神戸須磨離宮公園で開催された「第1回現代彫刻展」での《位相·大地》の制作は、歴史的な転換の契機を担い、後に多くのもの派の傑作を引き出した。

アルテ・ポーヴェラの反資本主義の商業美学や禅宗の影響を受けたポストモダニズムとは異なり、もの派の始まりは、20世紀アジアに影響を与えた西欧の芸術の基本的な認識や創作方法を省みることにあり、レディメイドとしての素材を、西洋の概念的、美的、精神的な問題に対する従属的な位置から取り除き、美術の形や形態を概念や美学の言語的な不明瞭さから解放し、物質材料の媒介的な特性やそれに関連する空間、重力、位置、場など「もの」の体系から生じる具体的な視覚的形式を生み出すことを望んだ。

この思考は、小清水漸の彫刻専門の出身や関根伸夫、吉田克朗などの絵画専門の背景に関わらず、単にアバンギャルドのモダニズム言語の自律性や媒介の存在論として捉えられるべきではない。ダダイズムからアルテ・ポーヴェラに至るレディメイドのインスタレーションや、幾何学的な彫刻の一端を試みてはいたが、彼らは「モノ」や「物質」を材料として捉えていた。「コップはコップ」という物理的存在の概念論によって形成された西洋的な視点からではなく、道教の荘子的な意味での自然な物質として「モノ」や「物質」をとらえたのである。その結果、もの派は素材を概念に従って加工することはほとんどなく、芸術の範疇を超えた自然や世界の構造に従って素材を並べようとし、素材にある程度の制作性があったとしても、それは禅的なアレアトリスムの心のメカニズムに則ったものであり、芸術を心と素材が相互に作用し、変化していく一種のプロセスの芸術とみなした。

関根伸夫の《位相·大地》がもの派のモデルの起源であるかどうかは、現在も定義が異なっている。この作品は「ゼロ彫刻」に相当しており、伝統的造型方法がゼロ度に近づいた彫刻ではない彫刻である。しかし、《位相·大地》の重点は彫刻のゼロ度化にではなく、造型の実体が芸術の範疇を超えたことにある。関根伸夫は《位相·大地》から、実体的造型を自然物の体系や位相空間構造の下の産物と見なし始めまた。例えば、紙を平面で折りたたむと異なる造型ができ、土を大地から掘り出して横に積むと、物の位置の移転や洞穴と円柱状の土塊としての虚像と実像の並置する世界構造が形成される。後の「位相」シリーズでは、関根伸夫は重力や素材自身が形成する造型の状態に注目し、例えば鋼板をスポンジの上に置いて重圧することで造型を作り出し、水や砂、粘土などの異なる材料が集まって作られた形態は、概念や美学ではなく、物性や異なる物性が空間の位置、重さの関係の下で自ら造型を形成する。

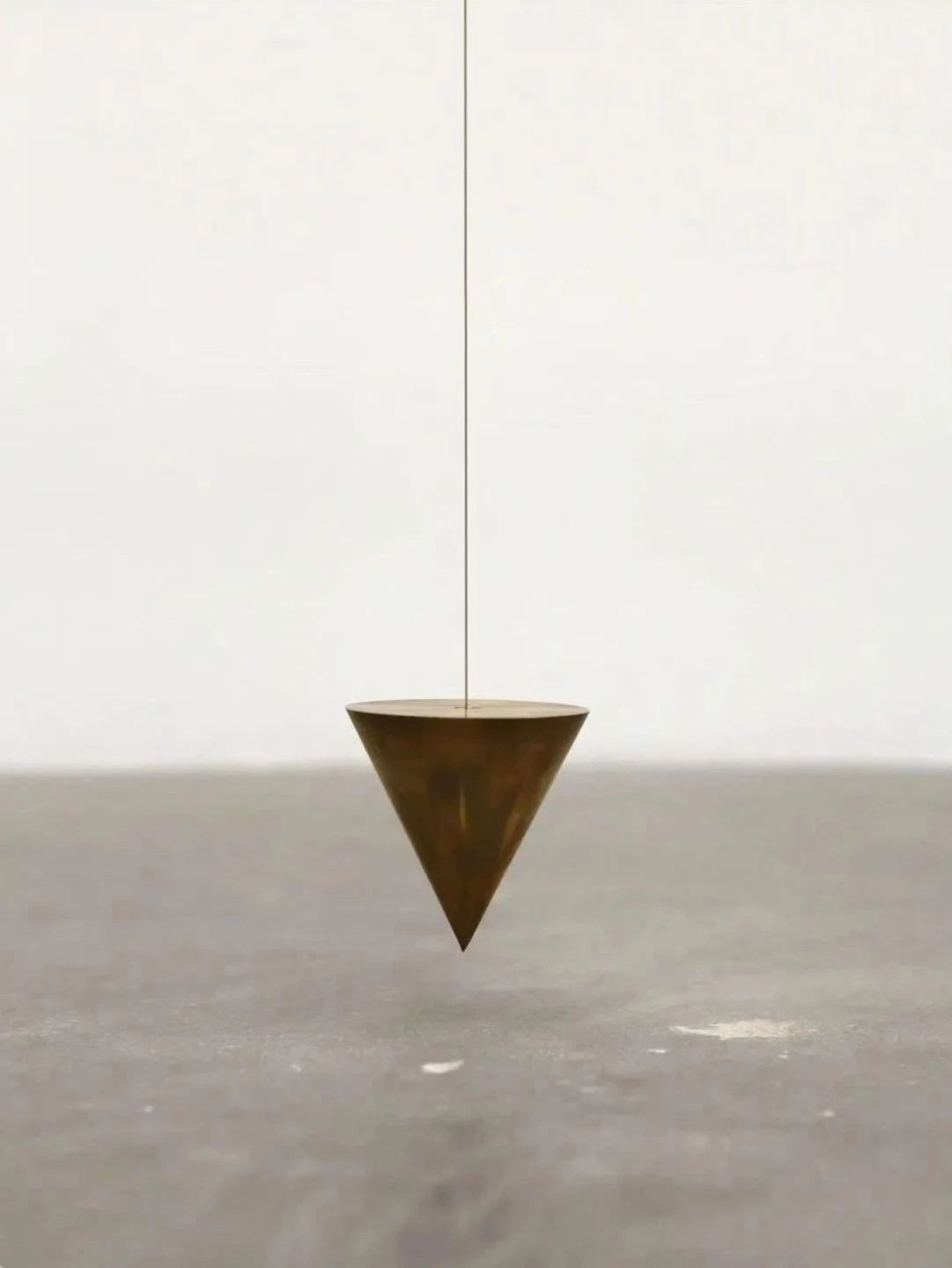

もの派のメンバーは一般的に作品の材料に対して造型的な加工を行わない傾向にあるが、小清水漸の一部の作品では木材に加工がなされているものがある。創作材料の加工は重点ではなく、小清水漸の創作は常に芸術品としての実体と非芸術の物体の間の曖昧な境界に揺れている。例えば《石を割る》、《鉄板》、《表面から表面へ》などがそうである。1969年に発表された《垂線》は、重力によって空間の垂直性を測定しようとし、この垂直線の場は、作品の表面/裏、物体の鋭い縁について、芸術と非芸術の境界の「エッジアート」として捉えられている。創作において、小清水漸は禅宗の心識が引き金となるアレアトリスムのメカニズムに重きを置いており、心識と物質材料が相互作用し合い、変化する「プロセスアート」を通じて、事前に作品の結果を決めることはなく、「日常性」に対する異化を追求する反日常性も含んでおり、例えば、巨石を紙袋に詰める《紙》(1969)は、平凡なものの中に非日常感を生み出している。

もの派の始まり、定義、モデル、そして芸術評論の解釈に関しては、日本の美術界でも意見が分かれたまま今日に至っている。しかし、1990年代以降、もの派の名称や代表作、メンバーらは、日本を飛び越え、欧米や中国など海外の美術界からも広く注目されるようになった。1990年代初頭には、中国のアバンギャルドアートのアーティストや芸術評論家がもの派に注目し始めた。もの派の定義や理論的解釈に関しては、いまだにさまざまな見解があるが、戦後東アジアにおける近代の変容として、もの派が独自の芸術のあり方や知恵に満ちた哲学的思考を見出し始めたことは間違いない。

この展覧会を通じて、中国における「もの派」についての真に深く厳密な研究の端緒となることが期待される。さらに言えば、「もの派」の思想には道家、禅宗などの現代性を含む考えが含まれており、私たちはこれを戦後東アジアのモダニズムの転換の創造的な経験と共通の財産と考えている。

2024年10月27日、宏源のアパートにて

序言

文/沓名美和

本展覧会「もの派の淵源―位相大地を中心に―」は、もの派が東アジアに及ぼした深い影響とその文化的な意義を中国の皆様に伝える試みです。もの派の始まりとなる関根伸夫《位相—大地》(1968年)に焦点を当て、制作にあたった関根伸夫、そして小清水漸の二名による初期の作品を振り返ります。

《位相—大地》が制作された1968年、関根伸夫は26歳の若者でした。高さ2.7m、直径2.2mというスケールで完成したこの作品は、当時、関根の大学時代からの後輩である小清水漸、そして吉田克朗という3名が主体となって制作されました。巨大な穴を手作業で掘り進め、地球に穴を空けていく行為は、穴と同質量の大地を新たに創造する行為でもありました。大地を掘り起こすことで、いずれ地球が反転する、まさに大地を位相する空間表現の挑戦です。

この作品が出来上がった時、小清水漸はこれまでの彫刻に対する考え方がひっくり返るような衝撃だったと語っています。小清水だけでなく、制作した関根自身も、吉田克朗にとってもそれは予想外の経験であり、のちの表現を左右する事件だったといいます。

しかしながら、当時二十代の駆け出しの若手アーティストのつくったこの作品を、実際に目の当たりにした人間はそれほど多くありません。《位相—大地》は神戸の須磨離宮公園で開催された「第1回現代彫刻展」に出品された数多くの作品のひとつであり、展示期間が終わるとともに解体され大地へと還っていきました。

もの派の系譜はその後、李禹煥、菅木志雄、成田克彦、榎倉康二、高山登、原口典之ら同時代の作家たちに受け継がれていきますが、その始まりを見返すことは永遠にできないのです。

本展では当時の貴重な記録写真をほぼ原寸大に拡大することで鑑賞者に疑似体験をしていただくことを試みます。

展示作品の多くは、本展覧会のために再制作されており、この空間ならではのダイナミックな表現が期待できます。また関根伸夫による膨大な制作ノートや、当時の展覧会の図録や書籍を幅広く蒐集することで、《位相—大地》とはどのような作品だったのか、その後の関根伸夫と小清水漸の作品にどのような影響を与えたのか理解を深め、その価値を再認識する機会を提供したいと考えております。

コンセプト主体の作品が多く見られる現代アートの流れの中で、もの派が持つ「物質への問いかけ」がいかなる新しい視座をもたらし得るかを、来場者とともに探求するし、また観る者が自らの土地や文化、存在の起源について再考する契機となれば幸いです。

関根伸夫《位相-大地》1968年 Photo©OSAMU MURAI

小清水漸 《垂線》黄銅、ピアノ線 黄銅:8 x 8 cm ピアノ線:563.9 cm(可変サイズ) 1969年

関根伸夫 《空相-石を切る》 石、ステンレス板 サイズ可変 1971-2011年