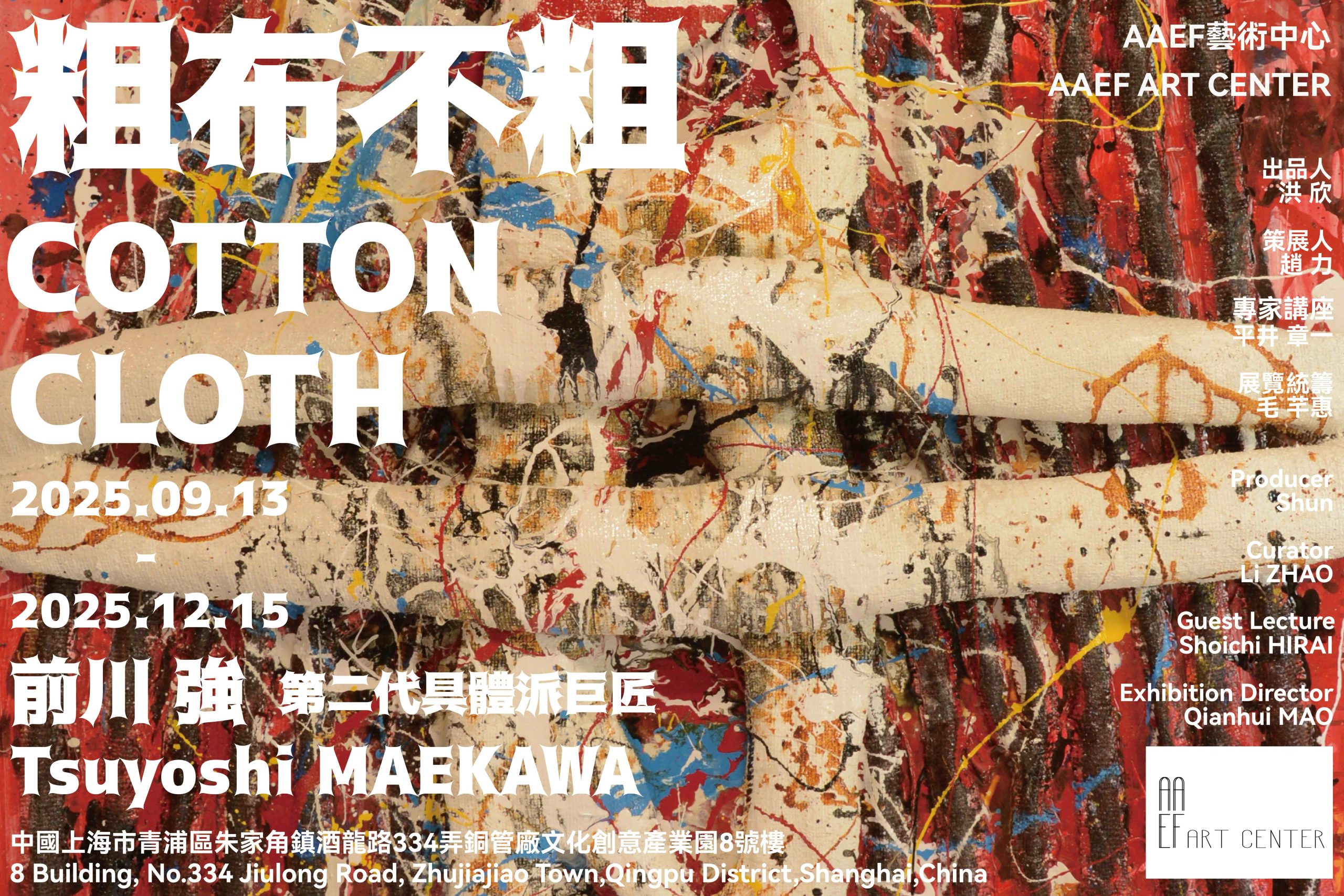

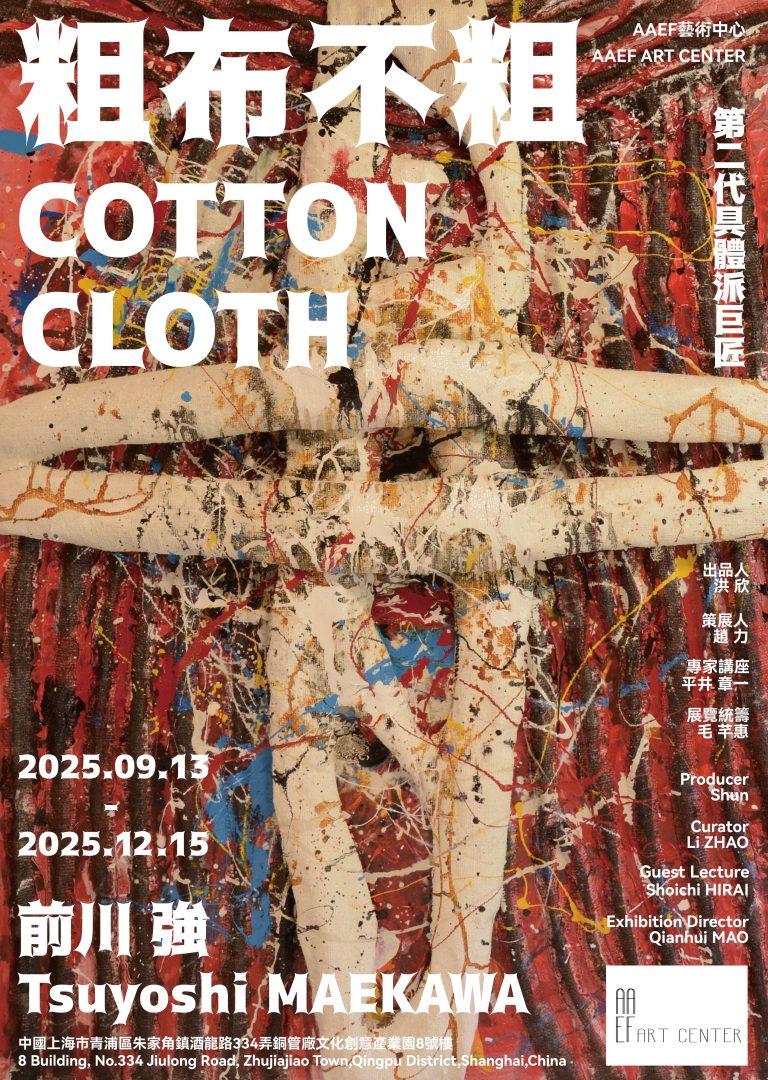

大阪の繊維的肌理が海を越え、上海・朱家角の展示空間において静かに時の襞を広げるとき、前川強(Tsuyoshi Maekawa)の芸術的軌跡は、東アジア現代美術を結ぶ交流の回廊として立ち現れる。この「具体美術協会(具体)」第二世代の重要な作家は、ドンゴロスの経緯を編み込むことで、抽象美術の革新を語る物語を紡ぐと同時に、物質と精神の関係をめぐる時代的かつ文化的な問いを重ねてきた。

1936年、大阪に生まれた前川強の芸術的覚醒は、日本戦後の美術的覚醒と呼応するものであった。1956年、具体美術協会の旗手である吉原治良(Yoshihara Jiro)が、「物質の本質に直面すること」「身体と素材を重視すること」「直接的かつ具体的な行為を主張すること」を掲げた具体美術宣言を発した頃、若き前川はすでにドンゴロスの粗い繊維の中に突破口を探していた。1950年代末、彼は平滑な下地という絵画の伝統を退け、ドンゴロスを直接画面に打ち付け、ペイントの滴下や縫合の針跡によって、素材そのものを叙述の主体とした。この、ほとんど「彫刻的絵画」とも言うべき探究は、当時の美術に波瀾と奇観をもたらした——彼は織物を実用品から精神的媒体へと転化させ、針跡を筆触以上に力強い表現言語としたのである。

大阪のアトリエから東京の展覧会場まで、前川の歩みは常に素材を媒介とする実践と深く結びついてきた。1960年代、彼は螺旋状の繊維を貼り合わせて立体的な隆起をつくり、そのうねる線条は縄文土器の神秘的文様を想起させながらも、産業時代の接合技法によって伝統を再構築した。この、日本文化の基層を現代的に翻訳する手つきによって、前川は「具体」という枠組みに個人的かつ感性的な歴史的深度を注入したのである。

1970年代、「具体」の解散は前川の歩みを止めることはなかった。彼は柔らかな布地にミシンを走らせ、刺繍にも似た制作を行った。そこに刻まれる緻密な針跡は時の目盛のように画面を走り、宇宙の微細な織物を構築した。この時期の前川は、もはや素材の強烈な衝突を追うのではなく、縫い目の往還を通して空間との柔らかな邂逅を実現していた。

1990年代に入ると、アクリル絵の具の導入が前川の探究に新たな次元を加える。ドンゴロスの原初的な質感を保ちながらも、明るい色面が光斑のように散り、粗さと繊細さ、重量感と軽やかさのあいだに妙なる均衡を生み出した。この変容は、作家個人の造形言語の成熟であると同時に、戦後日本社会が復興から高度経済成長、そして文化的内省へと移行する時代精神の反映でもあった。

事実、前川の制作は現実の土壌から切り離されたことがない。そのドンゴロスには、物資欠乏の時代の記憶、消費社会における素材の本質への固守、そして素材の物質性と身体的行為性との関係をめぐる思索が織り込まれている。今、こうした半世紀を超える作品群が大阪から上海へと渡った。文化交流の意義にとどまらず、上海という東西美術の交錯を幾度も見届けた都市が、前川の作品と共鳴する様をも目撃することになる——伝統と現代、ローカルとグローバルの張力の中で、自らの位置を探るように。

会場に立つ観客は、引き延ばされ、縫い合わされ、塗布されたドンゴロスを前に、「具体」の作家による形式の革命を目撃するとともに、作家の「芸術とは何か」という問いに参与する。芸術とは、ミシンの唸りであり、布の呼吸であり、自動的な身振りと素材の物質性との対話であり、さらには時間が織物に刻むパティナである。

そして、デジタル化の波があらゆる領域を覆う今日においても、前川強の作品は私たちに想起させる——素材の温度や手仕事の痕跡は、依然としてかけがえのない精神的媒体であることを。もっとも素朴なドンゴロスが、国境を越える美的共感を編み出し、大阪の針跡に、上海の眼差しに、私たちはついに芸術の本質を読み取るだろう。それは、平凡なものが時間の鍛錬によって永遠の時代的響きへと昇華することである。