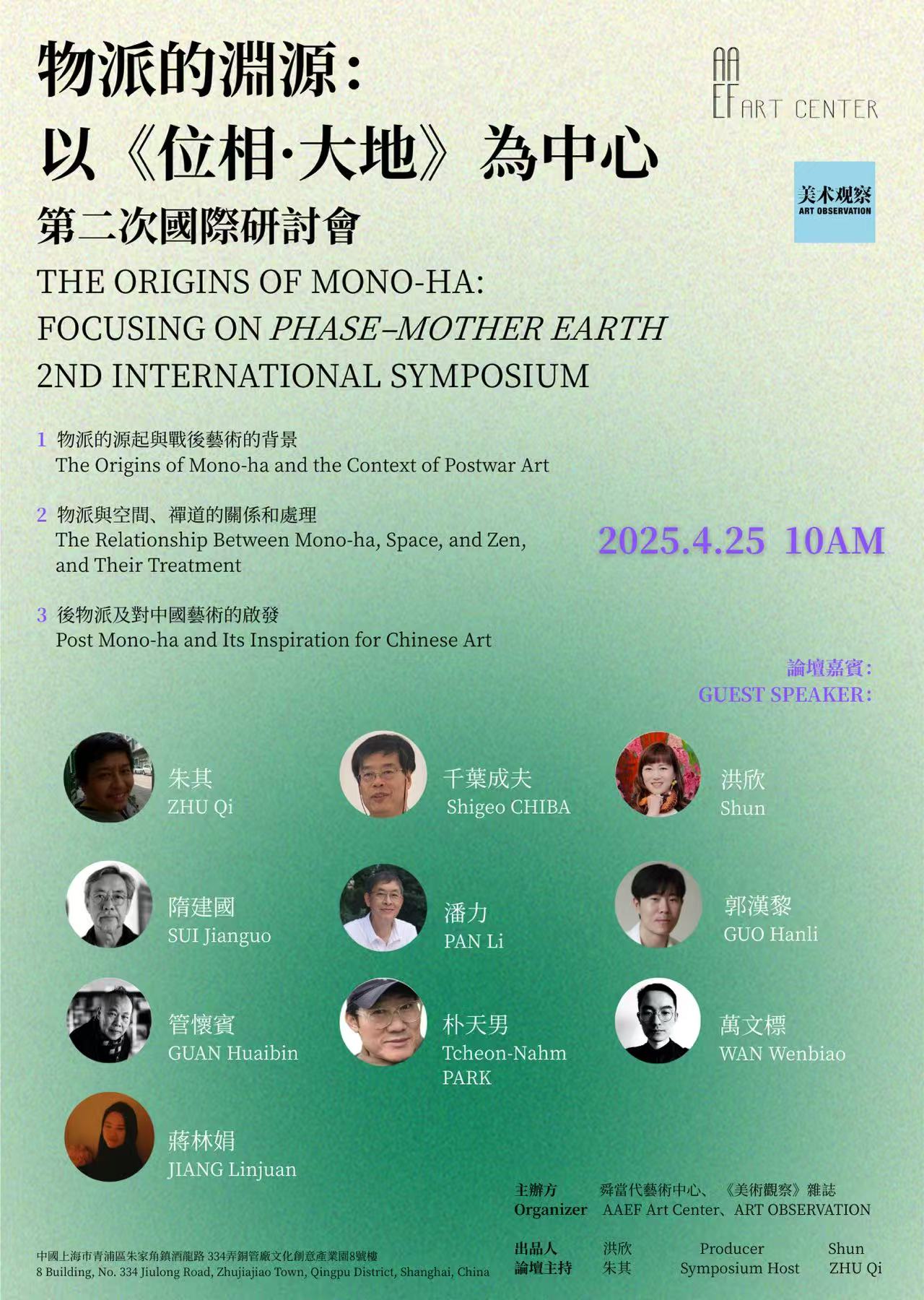

テーマ:

《「もの派の淵源――〈位相・大地〉を中心に」第2回国際シンポジウム》

時間:

2025年4月24日 午前10時

ゲスト:

朱其ZHU Qi;隋建國SUI Jianguo;管懷賓GUAN Huaibin;蒋林娟JIANG Linjuan;千葉成夫Shigeo CHIBA;潘力PAN Li;朴天男Tcheon-Nahm PARK;洪欣Shun;郭漢黎GUO Hanli;萬文標WAN Wenbiao

ホスト: 朱其 ZHU Qi

プロデューサー:Shun

もの派の誕生は、西洋主導の戦後美術が1960〜70年代にかけて大きく転換する時期と重なっている。1969年、スイスのベルン美術館においてハラルド・ゼーマンが企画した《態度が形になるとき》展をひとつの象徴とし、イタリアのアルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)、ドイツのフルクサス(激浪派)、そしてアメリカのハプニング(偶発芸術)など、ダダからコンセプチュアル・アートへと移行する20世紀アヴァンギャルドの枠組みから逸脱しようとする潮流が醸成されていた。それに先立ち、西洋のモダニズムを約半世紀にわたって追従してきた日本の現代美術においても、関根伸夫、小清水漸、吉田克朗、李禹煥といった世代が、自らの芸術の道を切り拓こうとしていた。

もの派は、第二次世界大戦後の西洋におけるアヴァンギャルドの転換と時を同じくして現れた美術潮流として位置づけられている。アルテ・ポーヴェラやハプニングといった同時代の芸術運動と共通する言語的特徴としては、観念や美学的主観の介入を極力排し、禅的な偶発性やランダム性、従来の芸術の属性の排除、非芸術的要素の導入といった点が挙げられる。とはいえ、もの派は同時に、東アジアの哲学や芸術に根ざしつつ、それを近代的に転換した創造性を有している。これは、書や水墨といった伝統的表現の外において、東アジアの美術が20世紀西洋モダニズムの枠組みから脱却し、新たな物質的言語の可能性を模索する上で、大きな示唆を与えるものである。

中国においては、1990年代以降、もの派への関心が高まりを見せており、それは、もの派が自然素材を用い、主観を極力排除した「現代的自然主義」として認識されるとともに、その芸術理念が禅や道教といった儒・仏・道に共通する東アジアの文化的背景を有するものと見なされていることによる。しかしながら、中国国内においては、「禅・道」に基づくもの派の言語様式に対し、文化主義的な一面的理解や誤解も少なくない。本シンポジウムでは、国内外の第一線で活躍する研究者を招き、こうした問題意識のもとに、より深い議論を展開することを目指す